Intolleranza al Lattosio

Definizione e analisi della letteratura scientifica sui meccanismi alla base di questa diffusa intolleranza.

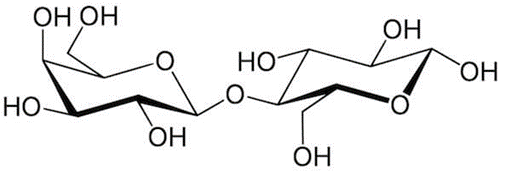

Con la definizione di “intolleranza al lattosio” si è soliti riferirsi a tutti quei sintomi che risultano correlati al consumo di latticini, alimenti che rappresentano la fonte più comune di lattosio. Quest’ultimo è una molecola appartenente ai carboidrati, in particolare si tratta di un disaccaride presente nel latte dei mammiferi, costituito dal legame di due monosaccaridi, il glucosio e il lattosio come mostrato in figura 1.0.

Questo legame, dopo l’assorbimento intestinale, è scisso da un enzima che prende il nome di lattasi.

La lattasi è essenziale durante lo sviluppo dei neonati prima che inizi lo svezzamento, dopo cui, vi è una graduale riduzione dell’attività di questo enzima che risulta variabile in base all’etnia (Troelsen, 2005).

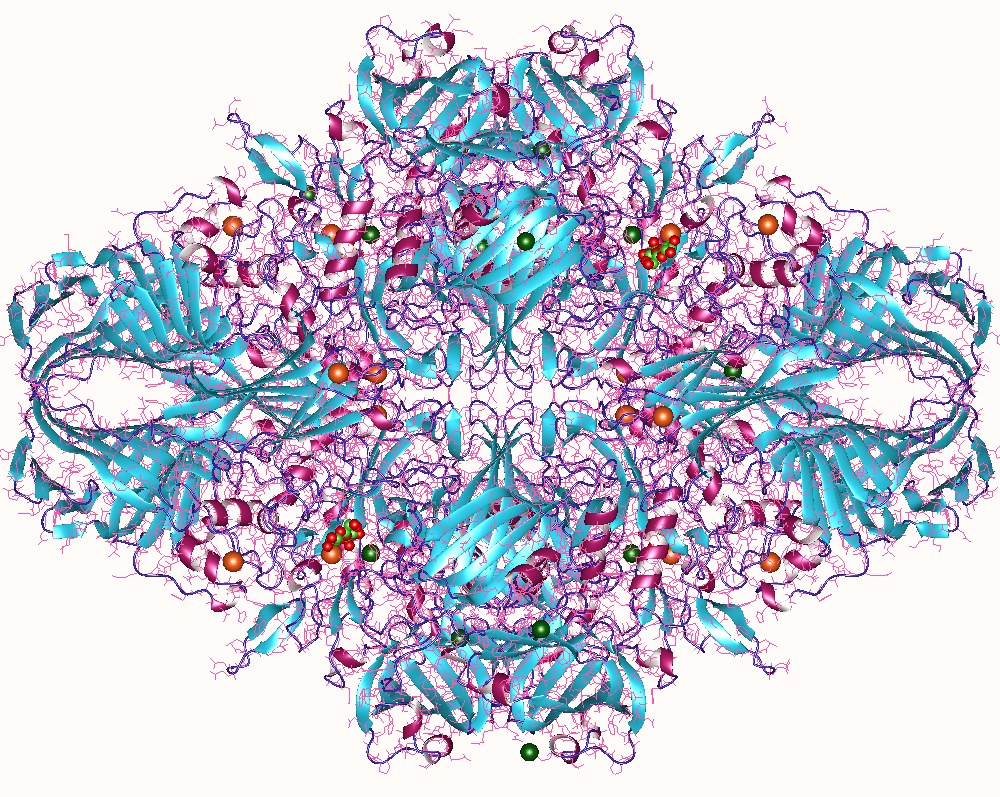

La causa più comune di intolleranza al lattosio è rappresentata dal mal digestione dovuta alla perdita della lattasi intestinale che insorge nell’adulto come perdita della trascrizione dell’enzima grazie al controllo del gene che lo codifica, da parte di una regione promotrice presente sul cromosoma 2. Si parla di “non persistenza” per indicare la condizione in cui nell’individuo, non viene mantenuta l’espressione della lattasi (figura 2).

Tuttavia i sintomi gastrointestinali causati dal lattosio si sono estesi a includere effetti sistemici e sono spesso anche confusi con altre intolleranze alimentari oppure con altri disturbi gastrointestinali di tipo funzionale.

Questo accade anche perché spesso la mal digestione del lattosio viene interpretata come intolleranza al lattosio sulla base dei sintomi riscontrati per i quali, la terapia proposta è subito la dieta con restrizione dell’assunzione di cibi contenenti il disaccaride.

Dato che, però, evitare completamente i latticini comporta delle carenze alimentari e dunque ha un impatto per la salute del paziente, molti sono gli sforzi, a livello industriale, che sono stati fatti per sostituire i prodotti lattiero-caseari con prodotti a basso contenuto di lattosio oppure prodotti a base vegetale contenenti prebiotici e probiotici (Szilagyi & Ishayek, 2018).

Dal punto di vista evolutivo, la persistenza genetica dell’enzima lattasi nell’adulto, coinvolge un unico gene che codifica, appunto, per questo enzima ed è una condizione ereditaria, in particolare di tipo autosomico dominante. Questa condizione è comune nelle popolazioni europee, in misura minore in quelle dell’Asia meridionale e in alcune popolazioni africane. I cambiamenti genetici che hanno consentito l’instaurarsi della persistenza della lattasi, per le diverse popolazioni, si fanno risalire al periodo compreso tra 1200 e 23.200 anni fa, periodo che, dai resti archeologici, coincide con l’inizio della addomesticazione dei mammiferi per il latte. Le prove raccolte suggeriscono che la persistenza della lattasi si è probabilmente evoluta come processo co-evolutivo che coinvolge, quindi, sia cambiamenti di tipo culturale che genetici.

La conservazione dell’aplotipo del gene della lattasi intorno a un polimorfismo fortemente associato alla persistenza della lattasi, negli europei indica che l’allele derivato ha una recente origine ed è stato soggetto ad una forte selezione positiva. È stato anche dimostrato che l’allele derivato era molto raro oppure assente nei primi neolitici dell’Europa centrale.

È improbabile che la persistenza della lattasi abbia fornito un vantaggio selettivo in assenza di latte fresco e dunque, come già accennato, il modello proposto è quello della coevoluzione gene-cultura in cui la persistenza della lattasi è risultata favorita solo nelle culture che praticavano la pastorizia e la pastorizia era, a sua volta, maggiormente favorita nelle popolazioni nelle quali si era verificata la persistenza della lattasi (Itan et al., 2009).

La non persistenza della lattasi si verifica in circa il 65% della popolazione adulta (Ingram et al., 2009; Itan, et al., 2010).

La non persistenza della lattasi è distinta dall’alattasia congenita, che è estremamente rara e potenzialmente fatale e che presenta solo circa 40 casi riportati. Nell’alattasia, l’assenza di lattasi si verifica fin dalla nascita e si manifesta con un rallentamento della crescita dopo l’esposizione al latte.

La non persistenza della lattasi, invece, può essere secondaria e reversibile e non originare da mutazioni di tipo genetico. Essa si verifica quando il digiuno è influenzato da malattie gastrointestinali, come, ad esempio, la celiaca, il morbo di Crohn, la gastroenterite acuta. In tali casi, con la risoluzione dello stato di infiammazione, la produzione di lattasi riprenderà.

La non persistenza della lattasi conduce al non assorbimento del lattosio presente nel tratto gastrointestinale inferiore, che può provocare due effetti indesiderati.

In primo luogo, l’aumento del carico osmico indotto dal lattosio, può aumentare il contenuto di acqua nell’intestino e, in secondo luogo, il disaccaride può essere facilmente fermentato dal microbiota presente nel colon, causando un aumento della produzione di gas.

Entrambi questi effetti possono portare a sintomi tipici dell’intolleranza al lattosio, negli individui suscettibili.

La soglia di tolleranza alla quantità di lattosio nella dieta dipende da diversi fattori relativi alle quantità consumate, al tempo di transito intestinale, alla presenza di altri componenti alimentari nel lume gastrointestinale, alla consistenza, alla temperatura, alla quantità di espressione residua della lattasi e alla diversità del microbiota gastrointestinale.

I sintomi dell’intolleranza al lattosio, solitamente, non si verificano fino a quando l’attività della lattasi non è inferiore al 50%.

In ragione di questo, infatti, la maggior parte dei soggetti con non persistenza della lattasi, è in grado di tollerare l’assunzione di piccole quantità di lattosio nella dieta.

Come già ricordato, il lattosio è il principale carboidrato del latte dei mammiferi.

Vi sono pochissime altre fonti di lattosio in natura e la sua presenza in alimenti di origine vegetale è ancora oggi oggetto di dibattito (Brüssow, 2013).

Il latte materno umano contiene circa 70 g/l (7%) di lattosio, che fornisce circa il 30-40% delle calorie ai neonati. Sono anche presenti, circa, 5-8 g di galatto-oligosaccaridi che forniscono benefici importanti al neonato favorendo la crescita del microbiota intestinale.

In confronto, il latte bovino, contiene circa 46 g/l (4,6%) di lattosio (Bode, 2012; Medhammar et al., 2012).

La sintesi del lattosio nella ghiandola mammaria dipende dal composto definito uridina di-fosfato galattosio attivato, che viene combinato con il glucosio dall’azione dell’enzima galattosil transferasi. Il processo di sintesi del lattosio è modulato dalla prolattina che aumenta dopo il parto e diminuisce con lo svezzamento, in concomitanza con la diminuzione dei livelli di progesterone (Brüssow, 2013).

La digestione e l’assimilazione del lattosio dipendono, appunto, dall’enzima lattasi che scompone il disaccaride, nei due monosaccaridi che lo compongono: glucosio e galattosio.

Questi monosaccaridi vengono poi trasportati attraverso i trasportatori sodio-glucosio delle cellule intestinali. Il glucosio è utilizzato principalmente per la produzione di energia; il galattosio viene utilizzato, dal neonato, per molteplici scopi, tra cui la produzione di energia ma, anche, la sintesi di molecole strutturali utilizzate nella comunicazione cellula-cellula, nelle funzioni immunitarie, nella stabilizzazione epiteliale e nello sviluppo neurologico (Holden et al., 2003).

Il processo di svezzamento, dopo l’allattamento al seno, in tutti i neonati dei mammiferi può essere innescato dalla diminuzione del contenuto di lattosio nelle ghiandole mammarie della madre.

Questo evento correla, infatti, con la diminuzione dei livelli della lattasi intestinale del neonato (Brüssow, 2013).

Nella seconda metà del XX secolo, i ricercatori hanno scoperto che la persistenza della lattasi, nell’età adulta, è controllata geneticamente ed è rappresentata da un tratto autosomico dominante.

In particolare, il gene si trova sul cromosoma 2, come già ricordato, più precisamente nella regione 2q21 e la sua espressione risulta controllata da un promotore situato circa 14.000 bp (paia di basi) a monte del codone di inizio della traduzione della proteina.

La modifica genetica che ha condotto alla persistenza della lattasi è stato un evento polimorfico proprio nella regione del promotore: un singolo cambio di una T (timina, una delle quattro basi azotate del DNA), al posto di una C (citosina) nella posizione 13910 dell’introne 13 del gene (Enattah et al., 2008).

Da allora, sono state identificate altre quattro varianti genetiche che sono emerse in diverse regioni geografiche.

Il controllo trascrizionale del gene della lattasi impedisce la sua downregolazione e ne mantiene dunque l’espressione anche dopo lo svezzamento.

I fattori esatti responsabili della regolazione della lattasi non sono stati, ancora, completamente compresi ma è noto che coinvolgono l’epigenetica, in particolare la metilazione del DNA.

Nell’allele che presenta la C, avviene la metilazione e dunque la trascrizione risulta inibita (il DNA metilato non è accessibile per la trascrizione), mentre l’allele che presenta la T non risulta influenzato da tale meccanismo.

L’upregolazione della variante genetica che presenta la T coinvolge il legame della regione promotrice, con diversi fattori di trascrizione (Oct-1, CDX, HNF, GATA 4/6) che legano la sequenza detta TATA box (sequenza di DNA che indica l’inizio della trascrizione) nel promotore della lattasi (Lewinsky et al., 2005). L’allele con la T è dominante rispetto alla forma contenente la C.

Studi di tipo epidemiologico hanno stabilito che circa 2/3–3/4 della popolazione umana riduce la persistenza della lattasi al 10% dei livelli neonatali, come avviene negli altri mammiferi, mentre circa 1/4–1/3 mantiene la capacità di digerire il lattosio fino all’età adulta. Le persone con questa capacità dominante sono considerate persistenti alla lattasi (LP), mentre coloro che presentano la forma recessiva sono considerate non persistenti alla lattasi (LNP). Esistono distribuzioni geografiche distinte delle popolazioni LP e LNP. Sebbene siano state considerate diverse spiegazioni per tali distribuzioni, quella attualmente prevalente è l’ipotesi, già citata, della coevoluzione gene-cultura (Gerbault, et al., 2009).

La diagnosi dell’intolleranza al lattosio avviene dopo una dettagliata anamnesi medica, comprensiva della valutazione della dieta e dello stile di vita, con un’attenzione particolare alla possibile intolleranza alimentare.

I pazienti che riportano sintomi gastrointestinali, vengono solitamente sottoposti ad indagini cliniche in conformità con le linee guida locali/nazionali.

Tali indagini possono includere esami del sangue e delle feci, endoscopia e/o imaging radiologico, per escludere eventuali malattie organiche.

In assenza di malattia organica oppure di allergie alimentari, viene diagnosticato un disturbo gastrointestinale funzionale, come, ad esempio la sindrome dell’intestino irritabile (IBS) o la dispepsia funzionale.

Esiste, tuttavia, un numero limitato di test che sono clinicamente utili per l’identificazione di specifiche intolleranze alimentari, uno di questi prevede la misurazione dell’idrogeno e del metano a livello gastrointestinale per valutare il malassorbimento dei carboidrati nel tratto GI, si tratta di un test non invasivo (Lomer, 2014).

Un test invasivo è rappresentato dalla cosiddetta confocal laser endomicroscopia (CLE): una tecnica di imaging endoscopico che facilita la visualizzazione delle modifiche della mucosa gastrointestinale.

Un recente studio, condotto su 36 pazienti con Sindrome dell’Intestino Irritabile (IBS) e sospetta intolleranza alimentare, ha dimostrato che la CLE è in grado di fornire una risposta, in tempo reale, alle modifiche indotte dagli antigeni alimentari, nel 61% dei pazienti (Fritscher-Ravens et al., 2014).

Ci sono, inoltre, diversi test disponibili in commercio che non risultano convalidati, come quelli per la ricerca di specifici antigeni oppure saggi di citotossicità, ma che i pazienti spesso utilizzano ugualmente a causa del loro grado di disperazione nel cercare di capire quali cibi potrebbero essere responsabili dei loro sintomi.

L’utilizzo di tali test non deve essere, tuttavia, incoraggiato in quanto si tratta, appunto di analisi non convalidate per le quali mancano le evidenze scientifiche a supporto.

Tali test, inoltre, spesso portano i pazienti ad adottare restrizioni dietetiche inappropriate che possono limitare l’adeguatezza nutrizionale e portare all’instaurarsi di sottopeso e influire negativamente sulla loro qualità di vita (Lomer, 2014).

Altri test includono quelli dell’analisi microbica fecale, degli acidi grassi a catena corta fecali, della permeabilità intestinale e la ricerca dell’IgA salivare.

Essi, sebbene non siano direttamente mirati a identificare specificatamente le intolleranze di tipo alimentare, sono spesso utilizzati, anche perché reperibili tramite internet.

I risultati di tali test possono essere inconsistenti e non fornire dati interpretabili per l’uso nella pratica clinica (Philpott et al, 2013).

Tra i possibili approcci terapeutici, per la gestione dell’intolleranza al lattosio, sono spesso utilizzati quelli che prevedono l’assunzione di prebiotici in grado di interagire con il microbiota.

FONTI:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15777735

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30558337

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25471897

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25083606